注染手ぬぐいの染色やお手入れ

日本の伝統工芸である注染を用いた手ぬぐいは、美しい発色と独特の風合いが魅力です。

近年では、自由にデザインしたオリジナル手ぬぐいを製作する人が増えています。

手軽にオリジナリティあふれるノベルティや贈り物が製作できるということもあり、オーダーメイドの手ぬぐいはとても人気です。

このページでは、古くから伝わる伝統的な染色製法で、職人の手作業によって作られる本格的な味わいが魅力の、注染オリジナル手ぬぐいの製作工程・お手入れ方法・利用上の注意点などについて詳しくご紹介いたします。

注染とは? :手仕事が生み出す美しいグラデーション

注染は、明治時代に確立された日本の伝統的な染色技法です。

型を用いて、重ねた生地の上から手作業で染料を注ぎ込んで染めていきます。

グラデーション表現も可能で生地の裏も表も関係なく綺麗に染まります。

注染ならではの、染物らしい染料のにじみやぼかしが味わい深く、独特の風合いを楽しむことができる美しい手ぬぐいに仕上がります。

注染手ぬぐいを染め付ける工程

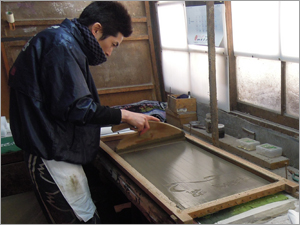

オリジナル手ぬぐい製作において、大切な作業のひとつである染め付けの工程。本項では、中でも職人さんが今も手作業で行っている注染の染付けの工程を、実際の作業風景を撮影した写真と一緒にご紹介いたします。弊社で製作するオリジナル注染手ぬぐいは、古くから伝わる伝統的な染め方を継承した職人さんが、以下のような本格的な工程を重ねて丹念に製作しています。

注染の歴史

明治時代初期に確立されたとされている、日本の伝統的な染色技法『注染(ちゅうせん)』は、元々、江戸時代中期頃に親しまれていた、「長板」と呼ばれる長さ3間半・幅1尺5寸のモミ板を使った木綿の浴衣を染める染色技法『長板中形』の難点を克服する形で生み出された技法だといわれています。

長板中形は染色する際に、長板にぴったりと木綿生地を固定させたり、模様を付けるための型紙を置いた後、染色・乾燥させるといった手順を踏みます。生地の裏と表両面が同じ柄になるように仕上げるには、生地の裏と表に1枚ずつ型紙を置いて染色する必要があるのです。しかし、その作業をマスターして美しい仕上がりの手ぬぐいを作るためには非常に高い技術が求められました。また、量産が難しいということも当時の職人さん達にとって悩みの種だったということです。

このような長板中形の難点を克服するような形で明治時代に登場したのが注染なのです。

注染は型枠に合わせて糊が付いている生地の上に、新しい生地を重ねれば、新しい生地の裏面にも型枠どおりの糊が付くため、糊付けの手間を大幅に減らすことができました。また、長板中形と比較するとより作業もしやすくより効率的に手ぬぐいを作れるようになったということです。その後は電動コンプレッサーによる染料吸引方法などの技術改良や、化学染料の普及に伴い、注染は更に全国的に広まり、それと同時に大量生産も可能になりました。安価な商品の製造や販売もできるようになった昭和20年代~30年代頃には最盛期を迎えます。このような歴史を経て現在に至るまで、注染の手ぬぐいの製法や技術は引き継がれているのです。

注染のオリジナル手ぬぐい製作の手順:デザインから完成まで

注染のオリジナル手ぬぐいを製作する際には、以下のような作業工程を行います。

(1) デザイン作成:

オリジナル手ぬぐい製作の依頼者様が、手描きやデザインソフトを使って、手ぬぐいに印刷したいデザインを作成します。

(2) 型の作成:

オリジナルデザインに基づいて型を作成します。

(3) 染色工程:

熟練の職人が一枚一枚丁寧に手作業で染め上げます。

(4) 仕上げ:

乾燥、裁断などの工程を経て、手ぬぐいが完成します。

-

- 1. 染める型を置く

-

お客様よりご入稿頂いた絵柄を印刷する為、染める型を、別注製作手ぬぐいの上に置きます。

-

- 2. 生地に防染糊を付ける(通称:板場)

-

型を頼りに、手拭い生地に防染糊(※1)を付けます。染めない箇所に土手(※2)を作って絵柄を完成させます。

※1 防染糊:染色加工の際に色が入らないように生地に塗る糊

※2 土手:防染糊を絞り出して作る囲い

-

- 3. 染料の色を作る

-

お客様が手ぬぐいに名入れしたい、文字や柄などに染める色を作って、専用のやかん(※1)などに入れます。

※1 やかん(薬灌):染料を注ぐ際に使用する専用の道具

-

- 4. 染料を注ぐ

-

手ぬぐい生地の上に染料を注ぎ、染色を行っていきます。

-

- 5. 防染糊と余分な染料を洗い落とす(通称:浜)

-

通称、浜と呼ばれる工程で別注手ぬぐいの生地に付いた余分な染料や糊などを洗い落とします。

-

- 6. 乾燥させる(通称:立干し)

-

風通しの良い室内で、裁断前の手ぬぐいを高い場所から吊るして干します。

-

- 7. 裁断

- 最後に裁断すれば完成です。

以上の様に、丁寧かつ、丹念な工程を踏まえ、乾燥した生地を指定されたサイズ幅で裁断し、誂え物手ぬぐいが完成致します。

弊社では、昔ながらの手作業で仕上げる、注染でのオリジナル手ぬぐいに関しましても、格安価格でお作りし、販売させて頂いております。本格的な日本手ぬぐいをお求めの際は、是非とも、激安制作が可能な通販専門店の弊社にお任せ下さい。

注染手ぬぐいの利用上の注意点:色落ち対策

注染手ぬぐいを使用する際に、最も注意しなくてはならないこと、それは色落ちです。

特に新品の手ぬぐいに関しては、染色した際に使用した余分な染料や糊が残っている場合もあるため、水通し(水洗い)をすることを推奨いたします。

尚、水通しをする際には、手ぬぐいのみを単独で手洗いするのがオススメです。ちなみに、手ぬぐいはお洗濯の回数を重ねることで徐々に色落ちは落ち着いていきますが、最低でも3~5回程度は手ぬぐい単独での手洗いをすることをオススメいたします。

また、手ぬぐいも直射日光に長時間晒されることでだんだんと色褪せしてしまいます。お洗濯をした後の濡れた手ぬぐいを乾かす際には、直射日光があたらない風通しの良い場所での陰干しすることで、色褪せを最小限に抑えることができます。

その他、手ぬぐいのお洗濯方法や注意点などに関しては、『手ぬぐいの洗い方について』のページで詳しくご紹介しておりますので、是非ご覧いただき、お洗濯の参考にしていただければと思います。

注染手ぬぐいのお手入れ方法:長く愛用するためのポイント

せっかく入手した注染のオリジナル手ぬぐいだから、少しでも長く良い状態のまま大切に使いたいとお考えの方に、長く愛用するためのポイントをご紹介します。

◇手ぬぐいを乾かす際のポイント:

手ぬぐいを陰干しする際には、平らにしっかりと広げて干すことでシワになりにくく、乾いた後のアイロンがけも不要になります。

◇アイロンをかける際のポイント:

手ぬぐいを乾かした後、どうしても気になるシワがついてしまい、アイロンをかける際は、当て布をしてから、低温でアイロンがけをしてください。また、スチームアイロンは、色落ちの原因となる可能性が高いため、極力避けるようにしましょう。

◇保管する際のポイント:

手ぬぐいを保管する際には、湿気のない風通しの良い涼しい場所に、折りたたんで保管してください。また、ビニール袋などに入れて密閉した状態での保管は避けるようにしましょう。高温多湿で風通しの悪い環境はカビや色あせの原因となります。タンスや引き出しに長期間保存する場合には、密閉したままにせず定期的に風を通すようにしたり、手ぬぐいを取り出して陰干しすることをオススメします。

◇手ぬぐいがほつれた際のポイント:

注染のオリジナル手ぬぐいの使用&お洗濯を繰り返していくうちに発生するほつれた糸は、切りすぎないように注意しながら、切り揃えてあげてください。「使用→お洗濯→ほつれた糸をカット」を数回繰り返すと、糸同士が自然に馴染んで、手ぬぐいの端が味のあるフリンジ状になり、ほつれは自然に止まります。

他にも、手ぬぐいを長く愛用するための雑学を、『手ぬぐいを長く愛用するには』のページで詳しくご紹介しております。是非参考にしていただければと思います。

まとめ

オンリーワンのオリジナルデザインを施した、美しい発色と風合いの注染ならではの本格的で特別感があるオリジナル手ぬぐいは、記念品用・お祝い用の特別な贈り物や主力の物販品にも最適です。贈り物や物販品として想いを込めて製作した注染のオリジナル手ぬぐいであれば、その想いは手ぬぐいを受け取った人達の心にも伝わり、きっと長く大切に使ってもらえるはずです。